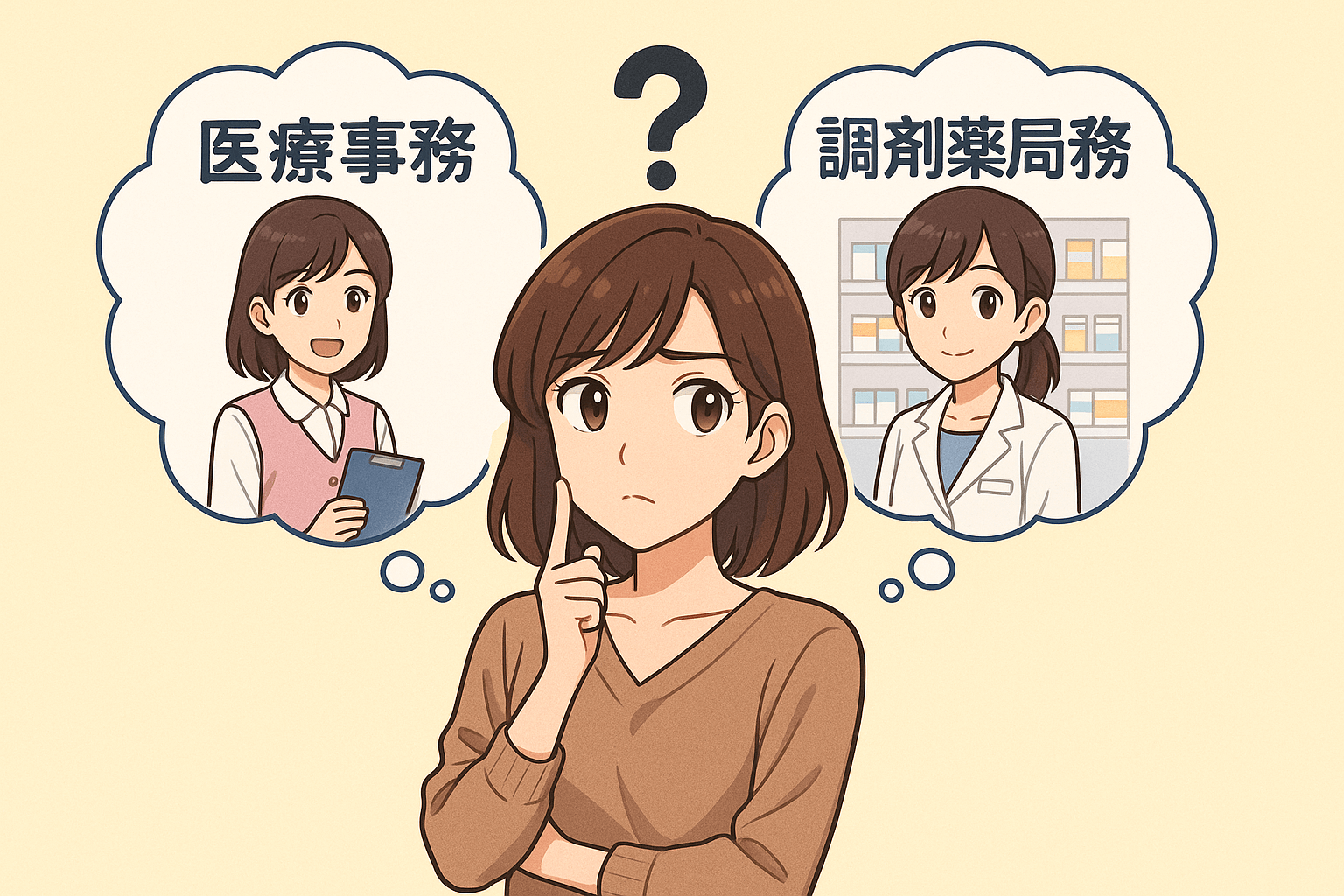

調剤薬局事務と病院の医療事務のお仕事は未経験から始めやすいですが、転職や就職を考えるとき、どっちがいいのか悩むところですね。

調剤薬局事務は門残の病院の規模にもよりますし、病院の場合お個人病院なのか?手術や入院患者もいるのかなどによって変わってきますが、ここでは一般的な内容を書いていきたいと思います。

接客と調剤補助の事務に興味があるなら調剤薬局事務。医療機関のレセプトや受付など幅広い事務に携わりたいなら医療事務。どちらも国家資格は必須ではなく、民間資格で学びながら現場経験を積むのが近道です(求人や給与は地域・雇用形態で大きく変わります)。

調剤薬局事務と医療事務の違いとは?

仕事内容の違い

- 調剤薬局事務:処方箋受付、患者対応、会計、レセプト作成補助、薬剤師の事務サポート。

- 医療事務:病院・クリニックでの受付、会計、診療報酬請求(レセプト)、カルテ管理。

働く場所・職場環境の違い

- 調剤薬局事務:街の調剤薬局、ドラッグストア併設薬局。

- 医療事務:総合病院、クリニック、歯科など。

調剤薬局事務と医療事務の共通点

未経験・無資格で働くことができる

どちらの職種も未経験・無資格から挑戦しやすいのが特徴です。採用時に必須となる国家資格はなく、基本的なパソコン操作や接客スキルがあれば応募できる求人が多くあります。現場での研修を通して実務を学んでいけるため、子育て後の再就職やキャリアチェンジの入口としても人気があります。

安定していて全国どこでも働きやすい

医療・薬局業界は景気に左右されにくく、全国どこでも一定の求人がある点も共通の魅力です。人口が多い都市部はもちろん、地方の病院や薬局でも需要が安定しています。そのため、結婚・引っ越し・転勤といったライフイベントがあっても仕事を見つけやすく、長く続けやすい職種といえます。

資格があると有利

必須ではないものの、資格を持っていると採用時に有利になります。調剤薬局事務なら「調剤事務管理士」や「調剤報酬請求事務」、医療事務なら「医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)」などが代表的。資格は「基礎知識を身につけている証明」として評価され、未経験者でも安心して任せられる人材と見てもらいやすくなります。

資格の違いを比較

調剤薬局事務の資格と難易度

短期間で取得でき、未経験の入門資格として人気。薬の基礎や調剤報酬を学ぶ。

医療事務の資格と難易度

診療報酬や病名・処置算定など学習範囲が広い。合格率は講座や団体で異なる。

ダブル資格のメリット

応募先の幅が広がり、薬局・医療機関どちらにも対応可能。将来の転職にも強み。

給料・待遇・キャリアパスの違い

初任給と平均給与

調剤薬局事務はパート・時短募集が多く、医療事務は規模の大きな病院で高めになる傾向。

将来性と需要

超高齢社会で需要は安定。電子カルテ・レセコン操作スキルを持つと有利。

キャリアパスの違い

調剤薬局事務:薬局長補佐や店舗管理事務。

医療事務:医事課主任、レセプトスペシャリスト、管理職など。

向いている人の特徴

調剤薬局事務に向いている人

- 落ち着いた少人数環境で働きたい

- 細かい作業・数字チェックが得意

- 家庭や学業と両立したい

医療事務に向いている人

- 患者対応や受付業務が好き

- チームワークが得意

- キャリアアップを目指したい

未経験から採用されるコツ

資格取得で学習姿勢を示す

通信講座・検定の合格は「基礎を学んだ証拠」になる。

業務理解を面接で伝える

患者応対から会計・レセプトまでの流れを言語化して志望動機に盛り込む。

PC・コミュニケーション力をアピール

入力スピード、Excel関数、丁寧な接遇が評価されやすい。

失敗しない選び方チャート

ライフスタイル別のおすすめ

- 接客少なめ・時短希望 → 調剤薬局事務

- 病院で幅広い経験を積みたい → 医療事務

適性判断の質問例

- 細かい作業が得意? → はい=薬局事務 / いいえ=医療事務

- チームで動くのが好き? → はい=医療事務

よくある質問(FAQ)

未経験でも採用されますか?

はい、未経験採用は多く、資格学習やシフト柔軟性を示せば採用されやすいです。

どちらが忙しい?

医療事務は来院の波で変動、薬局事務は処方箋の集中時間に忙しくなります。

給料はどちらが高い?

規模や地域で差があります。大病院勤務の医療事務がやや高めな傾向。

将来性は?

どちらも需要は安定。レセプト点検や電子カルテ対応力が重視されます。

家事・育児と両立は?

調剤薬局事務はパート・短時間勤務が豊富。医療事務はシフト柔軟性を確認必須。

ダブル資格は必要?

必須ではありませんが、選択肢が広がり転職に強くなります。

まとめ:どっちを選ぶべき?

結論まとめ

- 調剤薬局事務:接客少なめ、時短やパート希望、地域密着で働きたい人

- 医療事務:幅広い診療科で経験を積みたい、キャリアアップを目指す人

選び方のポイント

求人条件(給与・時間・通勤)を複数比較し、自分のライフスタイルに合う方を選ぶのが失敗しにくいです。